Chatgptzación o barbarie

En esta entrega de Inteligencia Natural hablaremos de la chatgptzación del lenguaje, de la escritura contra la desfiguración digital y de los newsletters como trincheras frente al contenido sin alma.

El primer correo electrónico enviado en la historia de la humanidad contenía un mensaje críptico de diez letras: QWERTYUIOP. Su autor, un contratista del Departamento de Defensa de Estados Unidos llamado Ray Tomlinson, había deslizado el dedo medio en una especie de glissando pianístico sobre la fila superior del teclado de su computadora a modo de prueba. No había una intención comunicativa en aquel gesto aparentemente banal (Vilém Flusser podría decir que el dedo de Tomlinson abrió el portal encantado hacia los flujos de las no-cosas), pero aquel día normal de 1971 cambiaría el rumbo de las conexiones humanas al verificar el funcionamiento de un sistema que permitía enviar mensajes entre diferentes usuarios conectados a una red.

Un año después, la BBC de Londres entrevistó al que hoy se considera el creador de la primera newsletter moderna: Claud Cockburn, un comunista inglés de estirpe diplomática y exquisita formación académica que, tras desencuentros ideológicos con el periódico del cual era corresponsal, decidió comprarse una máquina de mimeografía y tirar los primeros 2,000 ejemplares de un diario personal “de aspecto asqueroso” que llamó The Week. A pesar de su corta vida –el periódico circuló entre 1933 y 1941– llegó a tener a Charles Chaplin y a Eduardo VII entre sus suscriptores y vaticinó el golpe militar fascista de España antes que cualquier otro medio tradicional.

Tendrían que pasar unas tres décadas más para que ambos episodios –el QWERTYUIOP y el atrevimiento editorial de Cockburn– se unieran en una sola corriente y dieran a luz lo que hoy conocemos como newsletters entre las fibras más entusiastas del primer internet: cartas digitales enviadas a grupos selectos de lectores, boletines informativos curados “con mística” para una audiencia voluntariamente reunida alrededor del mismo, correos electrónicos con un cuerpo temático suficientemente sólido para generar intercambios y conexiones entre pares. Una verdadera belleza.

Desde los folletines de noticias de la dinastía Tang, las relaciones de sucesos de la España del siglo XVI y los boletines dirigidos a los gobernadores de Nueva Inglaterra a principios de 1704, que un librero y oficial de correos compilaría en el primer periódico publicado de manera continua en Estados Unidos: The Boston News-Letter, la necesidad de distribuir noticias, interpretaciones, notas de ocio y descubrimientos de forma regular a una audiencia específica, se integró como un rasgo inseparable del arte de comunicar.

Bajo la premisa elemental de que no a todo el mundo le interesa lo mismo (o en todo caso no le interesa verlo desde el mismo ángulo), se trazaron líneas editoriales, enfoques temáticos, periodicidades y formatos. Una rama del linaje se proyectó hacia la prensa tradicional que conocemos hoy (con la respectiva formación de monopolios mediáticos y clusters corporativos excéntricos que concentran periódicos, equipos deportivos, parques de diversión y cruceros) y otra hacia el ecosistema de medios digitales personales, cuya existencia fue posible gracias a la democratización del internet a principios de este siglo.

Como todo, de alguna forma u otra, regresa a los orígenes para recuperar sus energías creativas, los primeros blogueros se parecían mucho más a Claud Cockburn y John Campbell (el fundador de The Boston News-Letter) que a sus homólogos columnistas de prensa buscando desdoblarse en la digitalización. Con el auge de las plataformas sociales, muchos blogueros migraron a los correos electrónicos para mantener el pulso cercano con sus comunidades y otros dejaron sus predios abandonados por irse tras la promesa de los algoritmos (una imagen exacta de esto son las ruinas de los .blogspot que todavía pueden verse en la interfaz del buscador de Google). Un segundo acto de desdoblamiento, ahora frente a la llegada del absolutismo tecnofeudal, traería las corrientes creativas a las mismas costas del origen: los expulsados de las plataformas entendieron que la única forma de lidiar con la atención secuestrada de los lectores era devolviéndolos a un espacio que tuviera la privacidad del correo electrónico y la disponibilidad en línea de los antiguos blogs.

Y voilá: llegó Substack.

En las estepas del contenido de valor

Este paseo por la genealogía del newsletter hace las veces de testificación de un trabajo cognitivo arduo. Yo abandoné mi modesto predio (https://zakariaszafra.blogspot.com/, donde publicaba poemas, artículos y uno que otro relato) por ahí en 2012, no por la promesa de masificación de las redes sociales, sino por el embrujo del ideal vargasllosista del escritor comprometido de los años 70 que me persiguió hasta hace quince días: la creencia de que un verdadero escritor tiene que elaborar sus compromisos intelectuales y cívicos en la hoja impresa de un periódico.

Esa obsesión me hizo deambular por El Impulso, luego Tal Cual, luego El Nacional, luego The Washington Post (sin hablar del paso desafortunado por varios pasquines fugaces cuyas pretensiones aplastaban ferozmente sus limitadas capacidades editoriales), para regresar extenuado a ver mis ruinas digitales doce años después y encontrar que un verdadero escritor es una categoría críptica, propiedad de una crítica literaria en gran medida desaparecida, y que yo empecé a escribir en una época bastante diferente a la del caso Padilla.

Lo que sí se mantiene de aquella excursión por los periódicos (no seré tan cretino para negar que fue un viaje fantástico que volvería a repetir, aunque sin tantos ideales y cobrando dinero) y de la influencia intelectual de Vargas Llosa (me devoré hace un mes Conversación en Princeton y confirmé lo que siempre he sabido: que el maestro peruano me gusta mucho más como intelectual público que como escritor) es que el lenguaje del poder es un dispositivo artificial que acomoda la realidad a sus fines –a veces solo la deforma, a veces incluso la parodia– y que tenemos el deber de imaginarnos formas cada vez más eficaces de oponernos a él. En el Occidente contemporáneo, y especialmente en Estados Unidos y América Latina, oponerse al poder significa resistir a la burbuja especulativa de la vanidad, la autocomplacencia, el delirio consumista y la vergüenza.

Yo no había querido creer demasiado en la naturaleza totalitaria del capitalismo cibernético hasta que vi en el mismo día una propaganda de un consorcio inmobiliario anunciando la Nueva Era del Caribe Mexicano con “cocina multidimensional, junglas energéticas, tragos cuánticos y criaturas estelares” y un reportaje de un enclave criptocolonial glamoroso en una isla de Honduras (de esto voy a hablar en la próxima entrega de Inteligencia Natural, así que opriman el botón de Suscribirse para recibirla cuando toque). Tenía razón Brodsky cuando dijo que los regímenes totalitarios no vendrían con botas lustrosas y uniformes almidonados, sino en forma de lenguaje. Y yo me atrevería a agregar que ese lenguaje no es solamente verbal, sino económico, tecnológico, estético y cultural, y que puede producir la misma desmoralización y erosión simbólica que sus antepasados políticos.

Uno de sus emisarios más fieles es esa partícula de información devenida entidad maligna a partir de la masificación de ChatGPT: el contenido. Ya desde hace al menos una década se había difuminado la línea entre consumo, activismo, opinión propia, tribuna oficial e interacción ociosa. Aquella pregunta inofensiva de Facebook y Twitter, “¿que estás pensando?”, disparó un estímulo colectivo que luego se convirtió en avalancha: querer saber y hablar de todo. Durante años convivimos precariamente en una infoesfera contaminada con opiniones peregrinas, reacciones emocionales desmedidas y piezas de desinformación diseñadas para alimentar la eficacia de los anuncios publicitarios.

Hasta que llegó la inteligencia artificial –y específicamente la brecha entre las variantes pro y gratuitas de sus modelos de lenguaje– que convirtió toda aquella contaminación en un río de mierda verbal automatizada (algo así como los caudales de espuma con aguas negras que corrieron hace poco por las calles de Naucalpan, originados por el contacto del oxígeno con las partículas de detergente presentes en las cloacas agitadas por las lluvias, lo que generó un espectáculo visual y también un problema de salud pública). Si ya el paisaje del contenido digital estaba acercándose a la morfología de un páramo, la chatgptzación del lenguaje lo transformó en una estepa.

Verbigracia:

La dignidad comienza por el tono (Y se pierde con cada bullet point con emojis)

Una lustrosa línea de ChatGPT ejecutada –no escrita– para definirse a sí misma.

Cosas como esta me hicieron mudar mi entusiasmo inicial hacia la IA primero por una incomodidad, luego por una suerte de picazón existencial. He vigilado muchas veces que no sea el fantasma del Marqués de Vargas Llosa el que esté dictando este rechazo, tras alguna nueva treta del verdadero escritor, ahora angustiado frente las máquinas. He procurado, también, no convertirme en un purista deshonesto, pues quisiera seguirme apoyando en la IA para enfrentar la gélida tarea de crear copys de videos cuya única finalidad es congregarlos a ustedes aquí. Pero fue la horrible uniformidad de los contenidos en redes sociales (desde las líneas “brillantes” de ChatGPT en cada carrusel de Instagram hasta las voces sintéticas que acompañan dos de cada tres videos de TikTok) lo que me arrojó un tufo de barbarie.

Tal vez algunos de ustedes recuerden que este boletín comenzó con un diálogo irónico con la inteligencia artificial. Era enero de 2023 y OpenAI no había tomado todavía las riendas de la fábrica de contenido popular. Se me ocurrió en ese entonces crear una columnista robot, llamada Cory Mandefoy, cuya labor sería acompañar todos mis escritos con una postura artificial “propia”, con el único fin de crear contraste entre el humano y la máquina, y estimular el trabajo intelectual.

Tuve que asesinarla al cabo de los meses. Primero, porque advertí cómo el uso indiscriminado y sin mediación irónica de la inteligencia artificial anulaba el aura performática de mi propuesta; y segundo, porque entendí el significado de actividad intelectual en los términos de Umberto Eco: como la actuación de un espíritu crítico que nos permite analizar lo que hacemos e inventar mejores formas de hacerlo. Si ya el erudito italiano había señalado que un intelectual es “alguien que produce nuevos conocimientos haciendo uso de su creatividad” y no necesariamente un catedrático de Filosofía que repite la misma clase sobre Heidegger hasta el cansancio, ¿qué podía quedar para un robot que regurgita millones de frases robadas del archivo de la humanidad? ¿Qué podía quedar de mí si no opongo la creatividad orgánica frente a la barbarie artificial?

Fue ahí cuando se juntaron todas las piezas y decidí alimentar el brazo formativo de este boletín y crear Pensar en voz alta, un programa de humanos para humanos (en el reino de los robots la distinción importa) para enseñar a articular ideas, preguntas y propuestas personales en un formato de comunicación noble, exigente y la vez cercano como los newsletters. No me provocaba hacer un taller literario corriente, de esos que dejan la impresión confusa de haber adquirido una caja de herramientas abstrusas en medio de una romántica tertulia de jardín, ni tampoco un “curso práctico para monetizar y crecer en suscriptores” (eso se lo dejo a los lobos esteparios de LinkedIn). Pensar en voz alta es un entrenamiento intensivo que abreva de las dos fuentes con las que me gano la vida: escribir largos textos originales para otros profesionales que no saben cómo hacerlo y crear estructuras de sentido que sean útiles para alguna micropartícula del tejido social que me rodea.

“Escribir es una forma muy activa de pensar”

Dos tendencias simultáneas (y en cierta medida contradictorias) me confirmaron que esta iniciativa podría estar alcanzando su momento de nacer:

La llegada masiva de exiliados de X, buscando en la sección de microblogging de Substack (llamada convenientemente Notes) una réplica del modelo dopamínico de interacción del viejo Twitter –aunque bañado de un nuevo ideal de caricias orgánicas y rutinas saludables, opuestas a la basura tecnolibertaria en la que se convirtió el pájaro azul desde que Elon Musk lo convirtió en un esclavo robótico al servicio de sus modelos de lenguaje–, generando una oleada gigantesca de devoción cibernética tipo “algoritmo de Substack conéctame con usuarios lindos a los que les guste esto tanto como yo”, estrés de rendimiento típico de la época medieval de Instagram: “Tengo apenas cinco suscriptores en esta plataforma y no sé qué hacer para obtener más”, y soberbia laboral propia de las Marcas Personales con Dedo Índice en Barbilla posteando un contenido chatgptzado sin alma que busca ocultar entre sintagmas aforísticos una estrategia de email marketing descarnada.

En resumen: que la huida masiva de la tiranía del algoritmo sin una voluntad de articular un discurso sincero y útil para alguien más podría descalabrar el ecosistema del newsletter, convirtiéndolo en una estepa más del contenido de valor.

El retorno del fantasma degollado de la infociudadanía de los primeros 2000 al noble terreno de los boletines por suscripción. Se está diciendo mucho que la época dorada de los blogs está tomando vida otra vez en los newsletters gestionados por seres solitarios que son a la vez creadores, editores, correctores y relacionistas públicos de su material, y que esto podría significar tanto un renacimiento del periodismo independiente como una oportunidad fantástica para los ciudadanos curiosos con algo valioso que decir a otros, sin pasar por el tamiz de la estimulación narcisista y los protocolos decadentes del “complejo industrial del contenido”. Desde la caída del RSS (aquella maravilla del paleolítico prepandémico que te permitía recibir automáticamente las actualizaciones de tus blogs favoritos) no se había dado un entusiasmo colectivo tan marcado sobre un formato lento, exigente y hasta vetusto como el newsletter. Esto a mí me parece encantador y hasta terapéutico en estos tiempos donde lo único que interrumpe el automatismo del consumo digital es otro shot de dopamina descontextualizada.

Si eres un nuevo suscriptor de Inteligencia Natural, quiero contarte que la historia de este boletín también tiene piezas sobre:

Javier Marías decía que escribir es una forma muy activa de pensar y una vía única de reconocimiento: podemos calibrar lo que nos ha pasado leyendo a otros y también podemos ofrecerles a ellos una compresión más profunda de los que nos pasa a través de la expresión de nuestras experiencias e ideas. Algo parecido dijo Mark Fisher, uno de los Santos Patronos de este boletín y autor de K-punk, un blog arquetípico de la época dorada que ha logrado lo que cualquier archivo de inteligencia personal podría aspirar al paso de las décadas: leerse como un libro: «No hay nada que te haga tan consciente del público para el que escribes como los blogs». Hay algo que jamás pudieron emular las publicaciones en papel y es esa aventura de estar escribiendo una carta viva, editable, incluso despublicable para alguien que está al otro lado del mar de datos y bits.

Eso es lo que me propongo hacer en Pensar en voz alta: enseñar, en un bootcamp de dos días, cómo convertir ideas, experiencias, aficiones y saberes en newsletters personales que puedan alcanzar a otros seres humanos, sin necesidad de crear basura viral como prerrequisito y sin desmembrar la propia constelación de inquietudes y propuestas para echar adelante los proyectos. No importa si quieres escribir de arte contemporáneo, de política internacional, de uñas acrílicas o de coaching compasivo: ahí vamos a explorar cómo diseñar una estructura editorial efectiva que renueve constantemente el pacto de calidad y proximidad con el lector, cómo darle forma y salida al montón de ideas que tienes en la cabeza y cómo sostener una publicación propia con ritmo y rigor en el tiempo.

Ojo aquí:

Nada en este mundo será capaz de suspender el ideal neurótico de tenerlo todo claro, listo y perfectamente planificado en un proyecto de escritura, salvo el atrevimiento torpe del hacer. Es decir: en ocho horas de curso puedo darte suficientes claves, métodos y criterios para echar a andar eso que tanto has querido decir en un boletín capaz de arrancar y mantenerse con buen pie, pero no esperes saberlo todo en dos días. Todavía te quedará el esfuerzo de descubrir, experimentar y seguir probando por ti mismo en el terreno de la escritura y la publicación periódica, hasta alcanzar el tono auténtico de tu propuesta. Pero es eso o la estepa de LinkedIn. O peor: es eso o el feed de mendigos de suscriptores inorgánicos en Notes.

Un brindis por las viudas de Sudáfrica

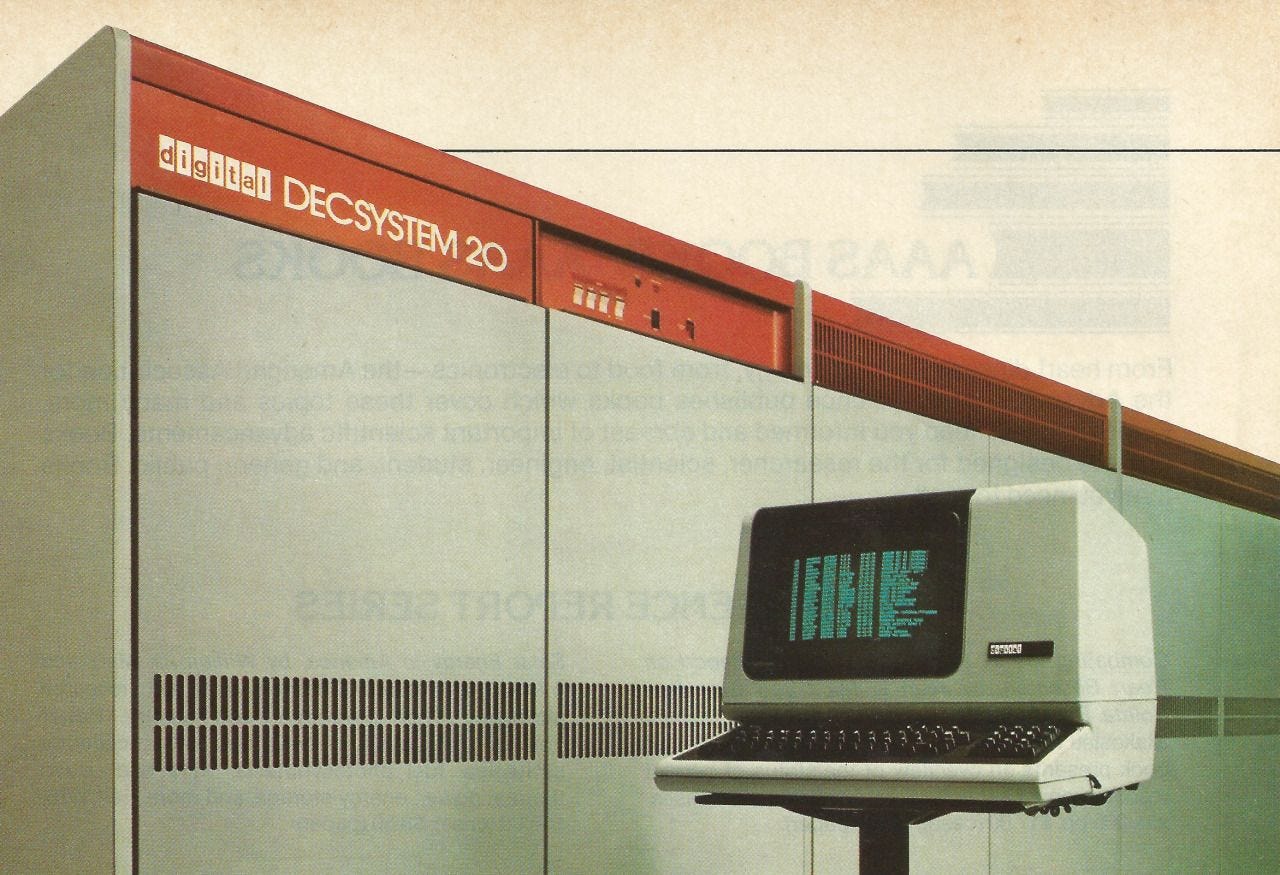

La primera campaña de e-mail marketing de la historia se envió el 3 de mayo de 1978, cuando Gary Thuerk, empleado de Digital Equipment Corporation (DEC), envió un correo electrónico masivo a 393 destinatarios de ARPANET, la red experimental creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos durante la Guerra Fría y que precedió al internet que conocemos hoy. Este correo atrevido contenía un mensaje promocional de los nuevos ordenadores DECSYSTEM-20 (una computadora que parece una estantería metálica rescatada del cuarto de archivos de una escuela pública) y es todavía recordado por dos cosas: significó el nacimiento de la disciplina comercial del email marketing y estableció el precedente de los correos electrónicos no deseados (el Libro Guinness de los Récords lo reconoce oficialmente como “el spam más antiguo del mundo”).

El envío de Thuerk, que trajo 12 millones de dólares en ventas a la empresa y una avalancha de quejas de los destinatarios de ARPANET, me parece que inaugura también esa gran tradición de roces éticos y estéticos que se actualiza diariamente en los correos de Kavak, BestDay y Despegar.com: ¿cómo establecer alguna comunicación significativa detrás de la gruesa membrana comercial que envuelve todas nuestras interacciones, ahora robotizadas? ¿Será que llegaremos a extrañar aquellos elaborados mensajes de viudas de Sudáfrica, con diez millones de dólares disponibles en herencia a cambio de compañía y cuidados cálidos, solo porque había detrás una persona de carne y hueso tallando con sus dedos una verdadera narrativa?

Las inscripciones a Pensar en voz alta están abiertas aquí.

Allá nos vemos.

Genial, lograr que la creatividad "orgánica" siga siendo más rica (y enriquecedora) que el mero acto de "creación de contenido", que a veces se reduce simplemente a una lista con bullet points.

Esto, fantástico:

"La dignidad comienza por el tono (Y se pierde con cada bullet point con emojis)"