LA-tinoamérica sin frenos (o Los Ángeles: la ciudad del futuro acelerado) - 3/3

En esta entrega de Inteligencia Natural hablaremos de paisajes humanos desolados, fotografías de espíritus, el vector de temor al aburrimiento y la banda sonora de los exiliados.

Esta es la tercera y última parte de una miniserie dedicada a una ciudad donde tecnología, ideología, economía y ecología van subidas al mismo carro a toda velocidad: Los Ángeles.

Si quieres ponerte al día, puedes leer las dos entregas anteriores aquí:

Aquí termina el viaje, pero sigue el jaleo mental.

A leer.

El Metro de Los Ángeles o el paisaje desolado en las narices

Un mexicano –ropa de obrero de construcción o de cualquier otra variedad del trabajo duro– escucha una ranchera a bajo volumen en su celular. Se pega el aparato a la oreja como si estuviera recibiendo una llamada importante, casi un mensaje dictado desde el pasado, y me transmite unas señales potentes de resignación y mal dormir que me mantienen pegado al respaldo del asiento. Mientras trato de adivinar qué canción escucha, tres jóvenes blancos y atléticos de unos 25 años se suben al vagón hablando a gritos. Ponen una bolsa con hielos en el suelo y sacan un six pack de cervezas Modelo. Hablan de fútbol, de mujeres, de chistes que se me pierden entre el inglés rápido y la risa estridente.

Uno de ellos –lo recuerdo por su impresionante parecido al estereotipo Boy Band de los dosmiles, aleación perfecta de JC Chasez y uno de los personajes de American Pie– se sienta a sus anchas en la hilera de asientos de al lado, se levanta, vuelve a gritar, se recuesta de las puertas de salida del vagón con su cerveza en la mano. El metro está lleno de inmigrantes latinos y uno o dos hombres negros perdidos en sus pensamientos. Nadie más habla. Todo va a bajo volumen, como la ranchera del mexicano, que se ha perdido en el contraste brutal entre los que están acostumbrados a ceder la voz y los que tienen el pleno derecho sobre el espacio público. Lo que mis jóvenes estrellas del NSYNC del vagón vienen a confirmarme con su uso arrogante, casi impune, de la proxémica, es que por mera inercia social estoy más del lado de alguien que debe bajarle el volumen a sus instintos de conservación nacional que de los que pueden abrir una bebida alcohólica en el metro bajo el sol de las seis de la tarde.

Viajar en transporte público en Los Ángeles es encontrarse más o menos con la misma composición demográfica: turistas, negros, latinos y white trash. Un angelino promedio preferirá utilizar el carro para movilizarse de punto A a punto B dentro de esta ciudad desparramada, donde las distancias son brutales y no hay un sistema de autobuses y trenes capaz de conectarla en trayectos y tiempos de espera soportables. Los vagones del metro suelen tener suficiente aire acondicionado, asientos disponibles y un suelo de alfombra limpia, lo cual le da una falsa promesa de confort que terminará deshaciéndose cuando comiencen a llegar los personajes fuera de la norma de los vehículos privados: el loco, el drogo, el turista desprevenido, el peleón.

En la estación Pico, a pocos pasos del Downtown, me bajo para hacer la transferencia a la línea azul que me llevará hasta la remota villa de nuestro señor de San Dimas (hasta una media hora de distancia de San Dimas, porque, cómo no señalarlo, el metro todavía no llega hasta allá). El paisaje social del primer trayecto, con sus negros pensativos, sus latinos tristes o tímidos o callados, sus turistas hispanohablantes con exceso de análisis y su elenco tardío de American Pie ejerciendo su derecho étnico de dominación del espacio, se transforma en un escenario vacío y manchado por la negación de uso. El abandono y la suciedad de la estación, tal vez como estrategia de regulación emocional, me hicieron agradecerle a la CDMX y hasta a mi versión pre-emigración de Caracas la dignidad sobrepoblada de sus sistemas de metro.

El resto del camino lo paso concentrado en el paisaje árido de los suburbios y en el sonido de anuncio de las estaciones, cada vez más espaciadas. Antes de que se active mi dispositivo latinoamericano de precaución en un vagón vacío en medio de la nada, decido reproducir en mi cabeza las escenas de Bardo, con Silverio Gama cargando los ajolotes frente a un sujeto posnacional que le recuerda a su hijo y un poco a sí mismo. Ahora estoy solo y tengo todo el derecho al espacio del vagón. Me cuelgo de los barrotes de aluminio, hago una rutina torpe de estiramiento después de dos horas de tensión lumbar. Habría puesto Rawayana o la Cantata Criolla a todo volumen en el teléfono en venganza de la timidez de mis compatriotas extranjeros, pero no se me ocurre. La señal averiada de mi dispositivo de peligro marca VEN me sigue anunciando que algo malo está por pasar.

Al bajarme del vagón en APU/Citrus College, 9 p.m., me sorprende la mirada demoníaca de un catire con pinta de heroinómano que se está metiendo un cigarro en la boca mientras guarda no sé qué en un bolso raído. Me mira con un odio que ni los oficiales de migración de Tijuana. Supongo que venía en el mismo vagón que yo, quién sabe si inyectándose el antebrazo, compartiendo salivazos con su compañera de pelo rapado tan drogada como él, masticando una papeleta de ácido barato, no sé, y siento el golpe súbito de esa toma de conciencia propia de los personajes de las películas de terror cuando ven el peligro al cual se estuvieron enfrentando por horas sin darse cuenta.

Trato de usar mi estatura y mi caja torácica como estrategia de intimidación, pero la mirada de horror, de desesperación y de quítate o te mato aquí mismo, me empujan hacia atrás con una turbiedad energética que solo he sentido en los túneles de mercancía robada de Tepito y en los festivales de poesía chavista del período 2010-2012. La proxémica tonta del falso JC Chasez de la línea dorada se convierte súbitamente en una secuela de Constantine en found footage. «Vámonos de esta vaina», me dice mi fiel dispositivo VEN y yo le hago caso.

Esta última estación está sola y oscura. Un negro enloquecido entra y sale del vagón por las distintas puertas, todas abiertas de par en par, como esperando la salida de una multitud de fantasmas. Ni un vigilante, ni un policía, ni un empleado del metro.

La cara oscura de Los Ángeles. Eso bestial que sale en el lugar que la civilización desocupa.

Getty Museum y el stock de espíritus comprados

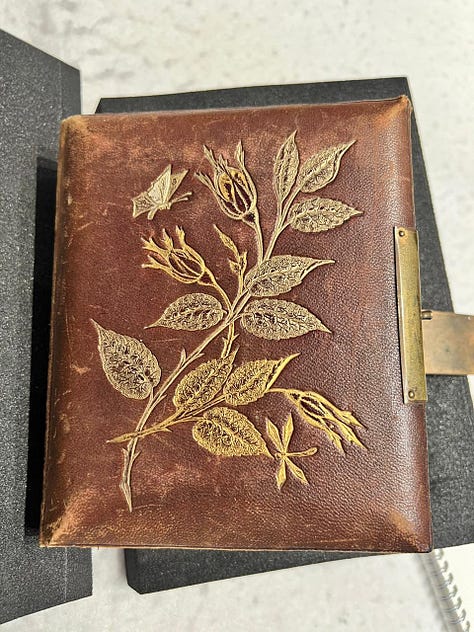

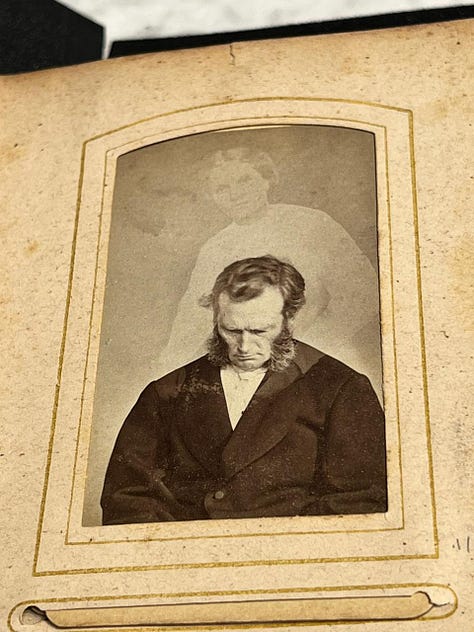

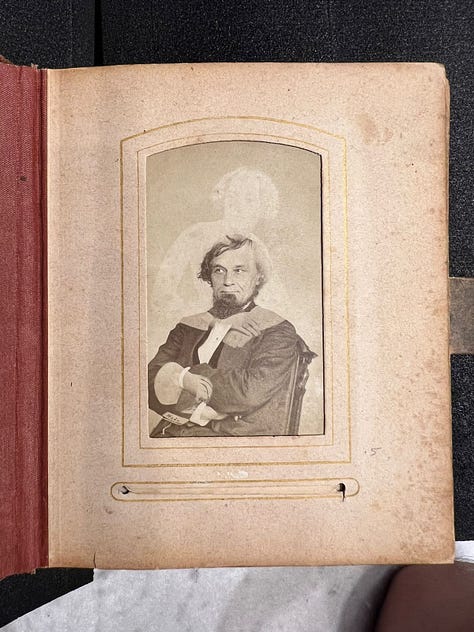

Tengo meses investigando la obra de William H. Mumler, un oscuro grabador de joyas de Boston que inventó la fotografía de espíritus junto a Hannah Green, reputada médium de la ciudad y, para algunos, la verdadera artífice del arte de fotografiar fantasmas durante los tiempos del duelo colectivo por la Guerra Civil de Estados Unidos. Un álbum con 37 fotografías originales de 6 x 5 c.m., impresas en papel de albúmina, sobrevivió no solo a la muerte de Mumler, sino a los juicios y controversias que se suscitaron en los años posteriores (Arthur Conan Doyle, por ejemplo, se convertiría en uno de los defensores acérrimos de la fotografía espiritista, que encontró buena acogida en Inglaterra en las primeras décadas del siglo XX) y, tras pasar por manos de coleccionistas en Maine y Nueva York, terminó en el acervo fotográfico del Getty Museum en 1984.

Con la promesa de escribir un ensayo literario al respecto, me abrieron las enormes puertas de seguridad del archivo reservado del museo y me dejaron pasar con un lápiz y un cuaderno de notas a una sala especial donde estaba el pequeño álbum recostado sobre un atril de madera y una lámina de goma espuma negra, medio luctuosa, que me dio la sensación de estar frente a un cadáver. Al Getty, que está en lo alto de una colina, se llega en un tranvía ocupado por turistas intrépidos y asiáticos con pinta de multimillonarios, como los que suelen verse en los outlets de Citadel y Cabazon (cuerpos espigados, rasgos físicos occidentalizados por maquillaje intenso o cirugías ultra especializadas, ropas sedosas que bailan arrogantes con el viento) y hay que pasar varios filtros de seguridad hasta acceder a las salas de exposición. Yo, con una cita confirmada por correo electrónico, tuve mis 15 segundos de fama de escritor con work in progress y entré al corazón del museo sin hacer una sola fila.

Me recibió una pasante británica jorobada y delgadísima entrada en sus treintas, cuyo rostro pálido, con surcos en las ojeras por el abuso de anteojos y una fuerte desviación amarillenta en su tren delantero dental, me dieron toda la certeza arquetípica de estar frente a una verdadera apasionada del tema. El study room del Departamento de Fotografía es una especie de biblioteca silenciosa, custodiada por sabiondos y vigilantes, donde hay otros sujetos apasionados (no llegué a saber si personal del museo o intrusos con investigaciones improbables como yo) que trabajaban con lupas mirando al máximo detalle fotografías de distintos tamaños. Algunas trazaban líneas con lápices y reglas sobre grandes hojas de papel Bond, como si estuvieran reproduciendo o reescribiendo las imágenes en ellas. No entendí para qué.

El ambiente del Getty Center –que es el nombre oficial de este complejo de pabellones de exposición, jardines versallescos, institutos de investigación y oficinas administrativas, construido en 1997– a veces es de mall opulento y otras de Disneylandia con pinacoteca y vistas panorámicas de la ciudad. Un parque temático gigantesco, posmoderno, que puede abarcarlo todo si quisiera. Y vaya que puede. El museo es mantenido por el fideicomiso multimillonario que formó J. Paul Getty con su fortuna petrolera, cuyos rendimientos astronómicos le permitirían comprar cualquier colección, cualquier pieza, cualquier obra de arte en cualquier parte del mundo. En términos ilustrativos, podría arrebatar el patrimonio artístico de la humanidad en un acto de terrorismo financiero (algo así como Elon Musk, que podría comprar todas las acciones de Louis Vuitton y le quedaría saldo para comprarse el PIB de Panamá y de Uruguay). ¿Cómo podría ser de otra forma en la ciudad del showbiz?

El vacío de Grandes Obras Famosas de la Historia Universal (las mayúsculas para resaltar que son esas que uno esperaría ver en un museo de estas dimensiones) está ocupado por piezas curiosas, extrañas, con un valor simbólico más allá de su valor de mercado o de su marca en el imaginario popular. Aquí vi una de las primeras esculturas de un hombre negro jamás hechas por un artista europeo, un óleo de Théodore Géricault con un haitiano de modelo, una mujer africana anónima inmortalizada en un busto de mármol al estilo de las Venus griegas y un cuadro gigantesco que imagina la Segunda Venida de Cristo a un reino socialista imaginario de Bruselas, pintado por James Ensor en 1889. Estas piezas, creo, refuerzan la autoestima capitalista de un museo lujoso, casi cínico, en una ciudad cuya marca principal no son precisamente los museos.

–El año que viene haremos una nueva exposición sobre la fotografía de espíritus –me dijo la pasante británica no sé si en modo de invitación o de despacho. Aunque respondió a todas mis preguntas con exactitud de Wikipedia, jamás pudimos entendernos bien. Y no solo se lo atribuyo a la barrera lingüística, sino a una falta básica de comprensión mutua de razones: ni ella entendía muy bien por qué yo estaba ahí esa tarde ni yo necesitaba que ella interrumpiera su jornada laboral para vigilarme.

Al terminar mi sesión en el study room, la pasante me llevó hasta su cubículo y me mostró la portada de Ghosts of Futures Past, un libro que habla de pánicos morales y hauntologías, y que por la cantidad de subrayados y marcas, sospecho que era su guía curatorial para la futura exposición.

Días después descargué el libro y encontré el dato oculto que mi anfitriona, con prudencia inglesa y elegancia de Sherlock Holmes, tal vez quiso mostrarme al recomendarme ese libro y que cierra de un modo inesperado el sentido que estaba intentando encontrarle a todo esto:

A William H. Mumler lo acusaron de capitalista rapaz por traficar con el duelo de las personas a través de la estafa espiritista. Sus fotografías, cuya maestría técnica para encuadrar fantasmas detrás de los deudos jamás se pudo explicar, eran las más caras de la época, casi cinco veces lo que cobraba un fotógrafo normal. Pero Mumler tenía otra cosa y eso, creo, era lo que en realidad cobraba: podía fabricar el más allá. Podía comprarlo todo, hasta los espíritus.

El iHop de Burbank o el vector de temor al aburrimiento

Fui a una sucursal de International House of Pancakes (en adelante iHop) a hacer un grupo focal para un juego de cartas geeks que diseñé con mi esposa y mi cuñado. A pesar de mis pronósticos cambiantes, el restaurante se mantuvo solo, gélido, durante las cuatro horas que estuvimos ahí. Nos atendió, con cierta solicitud forzada, un mexicano de apellido Gomez (escrito así sin acento en su placa de empleado, una representación casi anémica y descolorida de uno de los patronímicos más comunes de Latinoamérica), a medio camino entre gerente y Empleado Perpetuo del Mes. El hombre parecía simpático y creo que no le quedaba de otra: era eso o la enemistad absoluta al tener que atender una sola mesa.

Destiladas todas las interferencias de la anécdota, el iHop de Burbank me parece hoy uno de los establecimientos más deprimentes del mundo. Y creo que eso se repite en los restaurantes de algunos suburbios de Los Ángeles: hay mucho más espacio por metro cuadrado que en cualquier ciudad de Latinoamérica y el delivery funciona como un reloj suizo. Nunca hay gente en las mesas ni en las tiendas ni en los bancos. ¿Dónde está todo el mundo? Mi intuición –no, la evidencia– me dice que en los freeways.

Al levantarme al baño, vi a una pareja jugando UNO en la mesa más cercana al dispensador de sodas. Supongo que la frondosa planta artificial de la esquina y la altura de los gabinetes de piel sintética los mantuvieron fuera de mi vista no sé por cuánto tiempo. Los analicé tanto como pude: tenían solo una taza de café, un plato de hotcakes y los mazos de cartas. Era miércoles. Eran las 9 de la noche. La imagen primero me pareció romántica, pero al regresar del urinario la encontré infinitamente triste. ¿De verdad no tenían un mejor lugar para ir a jugar UNO?

En iHop te dan cinco panquecas y café ilimitado por 5 dólares. Punto a favor. Las mesas son grandes, están como pulidas con barniz y Gomez no dejará de atenderte en toda la noche. Punto a favor. Y «toda la noche» es literal: esta sucursal abre las 24 horas. Vista con pragmatismo, es una relación costo-beneficio tentadora: un salón de juegos con servicio personalizado por menos de lo que cuesta un café regular en Starbucks. La pareja se veía madura, con esa complicidad que tienen los amantes expertos en gestionar sus presupuestos de inapetencia, así que pudieron haber hecho el mismo cálculo que yo. Tal vez tenían hijos y este era un escape barato en el mismo barrio. Tal vez estaban abriéndose a nuevas formas de entender el esparcimiento en pareja, en la misma línea de los amantes que toman clases semanales de sexo tántrico o aprovechan sesiones de Temazcal holístico al 2x1.

Pero mis amigos decidieron venir a jugar UNO al iHop un miércoles a las 9 de la noche. ¿No es a little sad o en todo caso extremo? A estas alturas me queda claro que este restaurante tiene la misma vocación secreta que la cafetería de la sirena con dos colas: el coworking no declarado (es completamente posible, si la planta artificial no les restó visibilidad, que los amantes-jugadores hayan pensado lo mismo de nosotros: ¿qué hacen unos carajos probando un juego de cartas para emprendedores nerds en un restaurante de panquecas?). La diferencia está en esa sustancia que separa su mesa de la mía y cambia por completo las reglas del juego ante el mismo mazo de cartas: de una reunión de trabajo a una cita amorosa con una probable desesperación de fondo.

David Foster Wallace dijo alguna vez que en un país donde todo se tiene tan fácil, como los Estados Unidos, la diversión no tiene un sentido hedonista, sino de liberación de una carga terrible. Una forma de calmar esa desesperación espiritual que aparece súbitamente en las tareas insignificantes de la vida cotidiana y evadirse de un mundo «adulto», donde las limitaciones, las responsabilidades y la muerte están a la orden del día. Según Wallace, a veces esa huida toma formas cargadas de adrenalina y autodestrucción –como las de los universitarios y sus borracheras/folladeras perpetuas– o formas tristes, pacíficas, casi de retorno infantil, como la de esta pareja jugando UNO en un restaurante, cuya naturalidad encaja perfectamente en lo que el autor de Infinite Jest identificó como uno de los síntomas de la adolescencia cultural de Estados Unidos y su mayor vector de temor: el aburrimiento.

Cuatro horas estuve aquí y jamás vi llenarse más de dos mesas simultáneamente. Pensé en Gomez y en la jornada solitaria. Pensé en ese viejo latino jorobado (claro que era latino) que salió a las 10:12 p.m. de la cocina, se sentó en una de las mesas vacías para comerse su ¿cena? en un tupperware redondo y regresó como un fantasma pesaroso a la puerta metálica a un lado del mostrador. ¿Sabrán Gomez y el viejo latino jorobado lo que es el aburrimiento? ¿Se sentirán mejor sin tener nada más que hacer en las próximas horas hasta el amanecer? ¿Qué clase de restaurante es este iHop? ¿Qué se siente servir al vector?

Para entrar al iHop del Wall Trade Center en Ciudad de México, Ruth y yo tuvimos que hacer dos horas de cola. Y las panquecas estaban horrendas. Le trajeron a mi hija una mariposa de hotcake con M&M’s y una «salchicha alemana» que sabía a cerdo macerado en bicarbonato de sodio. Pero la bulla era irritante y a la vez tan sublime y tan normal. Las risas, todos los Gómez con acentos y con órdenes atrasadas en las manos, los platos rotos, los niños tropezando con las mesas: el paisaje del bullicio latinoamericano versus la tristeza del excedente. La ciudad compacta, sobrepoblada y su copia futurista, desparramada y solitaria.

Tengo una idea de cita amorosa para el próximo mes. Una forma de desafiar el silencio y la paciencia de los comensales frente a una mesa divertidísima que jamás se desocupa.

Sí, voy a jugar UNO en el iHop de Azcapotzalco.

Rubén Blades en el Hollywood Bowl: la crónica de nosotros

Mi viaje a Los Angeles cerró, cómo no, con un concierto latino: Ruben Blades y la Roberto Delgado Big Band Jazz en el Hollywood Bowl, la madre de las conchas acústicas de América.

Jamás había visto tantos gringos viejos bailando salsa simultáneamente. Estaba tan oscuro que no llegó a convertirse en contaminación visual. Olió, sí, a marihuana durante todo el concierto. Me moví varias veces de fila (había comprado el boleto equivalente a la Barra Pepsi de los estadios de béisbol venezolano y, al ver que buena parte de la sección popular del auditorio estaba vacía, me salté unas diez letras para ver a Rubén como algo más que un punto inquieto en el escenario), pero la persecución del olor a ganja me hizo pensar o que todo el mundo estaba fumando o que había un porro gigantesco, inextinguible, en las manos de un salsero-gorila.

La música de Rubén Blades, como alguna vez dijo García Márquez, sigue siendo una crónica urbana musicalizada. De Rubén se puede aprender música, desde luego, pero también técnicas sofisticadas de narrativa de no ficción. El hombre tiene 75 años y ha mantenido intacto su repertorio y su lugar de enunciación panamericanista y citadino. Es el mismo narrador del disco del Lincoln Center y de Siembra. Eso me hace entender que la universalidad tiene mucho menos que ver con una inclinación pedante de grandeza que con la voluntad de contar lo pequeño, lo aparentemente insignificante que nos pasa. Historias de familias, de rupturas, de casualidades, de todo lo que puede ocurrir en una ciudad con millones de deseos saliendo a la calle por las mañanas.

Blades habló en un perfecto inglés panameño durante todo el concierto, no se separó del escenario en 120 minutos, tomó agua dos o tres veces y se paseó por los grandes temas de su repertorio, acompañado de una pantalla gigante que a veces pasaba imágenes diseñadas en Midjourney y otras con retratos de los grandes salseros de la historia y de cantantes estadounidenses notables. El homenaje a Sinatra y Tony Bennett me conmovió hasta los huesos por su capacidad de trasladarme a una versión pixelada del salón de mi casa, con muchas variaciones de mi abuelo poniendo un vaso de whisky sobre la bocina durante una reunión familiar. Y casi seguido, como en una consumación violenta de mi clímax personal, sonó El Cantante, que terminó por sacarme lágrimas involuntarias. No sé si es la combinación dramática de las cuerdas, los metales y la voz, o es la historia amarga que cuenta o son los 10 minutos con 23 segundos de pura tensión musical-narrativa, o es que me hace pensar en mi papá muerto, en mí mismo cuando sea más viejo, en Héctor Lavoe lanzándose de un piso 9, no lo sé.

Cuando cantó Patria, el silencio del auditorio creó la atmósfera para el gran pathos colectivo, el ritual de la expiación de la gran nostalgia migrante. El público natural de Rubén Blades, además de los seguidores fieles de la leyenda, es el de los empeñados en vivir de la memoria. Esos que, de algún modo, quieren convertir su propio cuerpo en una caja de resonancias hacia versiones pasadas (o imaginarias o imposibles) de sí mismos. Ahí, de lejos, vi abuelas afrocaribeñas, inmigrantes jubilados, adultos jóvenes con caras parecidas a la mía. Tal vez es el tono todavía esperanzado de los 80 o su vocación de aglutinar un continente en una crónica salsera, pero Rubén Blades es capaz de convertir a cualquier latino en un emigrado otra vez, siempre en relación con un origen lejano y presumiblemente más feliz.

Al salir, nos fuimos en el autobús una mexicana, un panameño, una hija de cubanos y cuatro venezolanos cantando Pedro Navaja a capela, a todo lo que daba la garganta, y creo que ese trayecto es un resumen de mi viaje y de mi tesis de Los Ángeles como una instalación de América Latina en territorio gringo. Una metrópolis de inmigrantes eternos. Un mosaico de identidades transformadas, perdidas, restauradas.

En el fondo, una ciudad bastante ausente. Y a la vez terriblemente generosa.

Esta fue el último capítulo de la serie LA-tinoamérica sin frenos (o Los Ángeles: la ciudad del futuro acelerado). Si te gustó, compártela en tus redes o reenvíale este correo a algún amigo natural que lo pueda disfrutar tanto como tú.

En la próxima entrega de Inteligencia Natural abriremos las puertas de un banquete cerebral: una serie de conversaciones estimulantes con un invitado de lujo. Si quieres comprender un poco más las ideas y conceptos emergentes que están dando forma a esta realidad cambiante en que vivimos, suscríbete y guarda tu lugar para el viernes 27 de octubre.

Vamos cerrando el primer año de esta publicación por la puerta grande.

¡Salud y gracias por estar aquí!